https://www.valigiablu.it/crisi-climatica-inondazioni-brasile-g7-plastica/

- |

Il round-up settimanale sulla crisi climatica e i dati sui livelli di anidride carbonica nell'atmosfera.

Morte e devastazione. Le forti piogge nel sud del Brasile hanno provocato massicce inondazioni e frane nel Rio Grande do Sul, lo Stato più meridionale del Brasile. Più della metà delle 497 città dello Stato sono state colpite dalle tempeste, con strade e ponti distrutti in diverse aree. Le tempeste hanno anche causato frane e il crollo di una diga idroelettrica vicino alla città di Bento Gonçalves, causando la morte di 30 persone. Le autorità hanno dichiarato che anche una seconda diga nella zona rischia di crollare a causa dell'innalzamento del livello dell'acqua.

“È il quarto disastro ambientale di questo tipo in un anno, dopo le inondazioni di luglio, settembre e novembre 2023. Le inondazioni in tutto lo Stato hanno superato quelle registrate durante lo storico diluvio del 1941”, ricorda AP. Il fiume Guaiba, che attraversa la città di 1,4 milioni di abitanti, ha raggiunto il livello record di 5,3 metri.

“I residenti di diverse città e paesi sono rimasti completamente tagliati fuori dal mondo, senza elettricità né accesso al telefono, mentre altri sono stati costretti ad abbandonare il bestiame”, riporta Al Jazeera.

In totale sono morte più di 80 persone, oltre un centinaio risulta disperso e un milione non ha accesso all’acqua potabile, riferisce il Guardian. Il governatore dello Stato, Eduardo Leite, ha parlato del “peggior disastro climatico che il nostro Stato abbia mai affrontato”. Nel sud del Brasile è stato dichiarato lo “stato di emergenza”.

“La devastazione del Rio Grande do Sul è la conseguenza dei fallimenti della comunità globale nel rispondere ai cambiamenti climatici”, ha commentato al Washington Post il presidente Lula che ha chiesto ad alti funzionari del Congresso e della magistratura un nuovo approccio di fronte ai disastri causati dal clima. “Dobbiamo smettere di correre dietro ai disastri. Dobbiamo iniziare a prepararci a ciò che può accadere con i disastri”, ha detto Lula che incaricato la ministra all’Ambiente, Marina Silva, di iniziare a elaborare un un piano nazionale per prevenire i “disastri climatici” e ha incaricato il luogotenente per l'ambiente Marina Silva di iniziare a formulare una strategia. Nella sua intervista al Washington Post, Lula ha anche sottolineato il “debito storico” dei paesi più poveri, che “storicamente hanno emesso pochi gas serra e stanno soffrendo per l'inquinamento delle nazioni più ricche”.

La questione della giustizia climatica è diventata sempre più dirompente negli ultimi anni con i paesi più indebitati e più vulnerabili che chiedono nuovi meccanismi di erogazione dei finanziamenti, fondi massicci e una revisione del meccanismo dei prestiti internazionali che finiscono per stritolare chi è costretto ulteriormente a indebitarsi per ricostruire dopo i disastri climatici.

Le inondazioni in Kenya hanno ucciso più di 200 persone e costretto allo sfollamento altre 160mila. E il presidente Ruto ha avvertito che “non abbiamo ancora visto la fine” delle piogge che si prevede aumenteranno “in durata e in intensità per il resto di questo mese e forse anche dopo”. Ruto ha aggiunto che “l'attuale crisi senza precedenti delle inondazioni è una conseguenza diretta della nostra incapacità di proteggere l'ambiente, che ha portato ai dolorosi effetti del cambiamento climatico a cui stiamo assistendo oggi. Il nostro paese è destinato a rimanere in questa crisi ciclica per molto tempo, a meno che e finché non affronteremo la minaccia esistenziale del cambiamento climatico”.

L’Asia orientale è invece in preda a una brutale ondata di calore. I termometri hanno raggiunto i 48°C. Circa 48mila scuole statali nelle Filippine sono state chiuse la scorsa settimana, mentre almeno 30 persone sono morte per un colpo di calore in Thailandia. Un articolo di Radio Free Asia ha stimato che in Myanmar 40 persone muoiono ogni giorno a causa del caldo. In Cambogia, le temperature alte hanno contribuito all'esplosione di una base militare che ha ucciso 20 soldati lo scorso fine settimana, riporta il Times. In Vietnam la siccità sta mettendo in pericolo il raccolto del caffè mentre il prosciugamento del bacino idrico nella provincia di Dong Nai ha provocato la morte di centinaia di migliaia di pesci. In India, il dipartimento sanitario dell'Uttarakhand, ha emesso un’allerta per l'ondata di calore in tutto lo Stato. Nel frattempo, AP riporta che il Pakistan ha registrato il suo aprile più piovoso dal 1961, con più del doppio delle precipitazioni abituali.

Purtroppo, osserva il giornalista Ferdinando Cotugno in un post su Instagram, l’emergenza climatica è sparita dalle notizie e dalla gerarchia delle nostre preoccupazioni del momento perché gli eventi meteorologici estremi stanno colpendo aree lontane dalla nostra vista e dalla nostra attenzione. In Italia, al massimo ci si lamentava del freddo improvviso ad aprile dopo una settimana di caldo estivo e si tendeva a sminuire l’impatto della crisi climatica, anche se come spiegava a TG Leonardo, lo scienziato del clima Antonello Pasini il cambiamento climatico c’entra eccome.

Eppure, un anno fa, proprio in queste settimane, l’Italia veniva colpita dalle inondazioni in Romagna. “Un evento di fatto rimosso dalla memoria nazionale. Il guaio continua a essere solo di chi se lo tiene, di chi ha ancora il fango nei campi e non ha ancora ricevuto nessun sostegno”, scrive Cotugno. “Abbiamo seppellito i morti senza riparare i viventi, e di quella lezione (e di quelle venute prima, e dopo) non abbiamo imparato la parte più importante: questa crisi accade anche quando non la guardiamo, ci riguarda anche quando non ci tocca, anche quando il numero sbagliato è uscito a migliaia di chilometri di distanza da noi”.

Inoltre nel round-up sul clima di questa settimana:

“Non credo che la riduzione dell'uso dei combustibili fossili sia all'altezza della natura della crisi. E noi abbiamo una crisi”. Perché l’accordo sul carbone al G7 di Torino non è sufficiente

I ministri dell'Energia dei paesi del G7 hanno raggiunto la scorsa settimana a Torino un accordo per la chiusura delle centrali elettriche a carbone entro il 2035. È la prima volta che il gruppo dei sette paesi fa un esplicito riferimento all’eliminazione graduale del carbone. Il G7 non comprende però i maggiori consumatori di carbone al mondo, Cina e India, che lo scorso anno hanno ottenuto la maggiore capacità produttiva. Raggiante il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica dell’Italia, Gilberto Pichetto Fratin, che ha commentato: “È la prima volta che viene fissato un percorso e un obiettivo per il carbone”.

L’accordo segna indubbiamente un passo in avanti verso la decarbonizzazione; dà una tabella di marcia per l’adozione di politiche, azioni e piani nazionali per la riduzione delle emissioni (NDCs) tra i 9 e i 12 mesi prima della COP30 che si terrà a fine 2025 in Brasile [per l’Italia è attesa la versione finale del suo contributo attraverso il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) a giugno 2024]; riconosce che la tecnologia regina nel settore dei trasporti è l’elettrico e la necessità di investire migliaia di miliardi di dollari per raggiungere gli obiettivi dell’Accordo di Parigi.

Tuttavia, il comunicato finale dell’incontro lascia tuttavia una certa flessibilità ai paesi che dipendono fortemente dal carbone e un certo margine rispetto alla scadenza del 2035 in coerenza “con la limitazione dell’aumento delle temperature globali entro 1,5°C rispetto ai livelli pre-industriali”. La clausola – che consente agli Stati di dilatare i tempi di decarbonizzazione dei loro settori energetici in linea con i loro percorsi verso un’economia a zero emissioni – è stata inserita in particolare “per concedere un margine di manovra a Germania e Giappone [paesi per i quali il carbone costituisce rispettivamente il 27% e il 32% del mix energetico]”, come riferiscono alcune fonti alla Reuters.

Non ci si allontana nemmeno dal gas. Il testo finale concede infatti la possibilità di continuare a investire nel gas nonostante all’ultima Conferenza delle Nazioni Unite sul clima dello scorso anno fosse stato raggiunto un accordo per abbandonare tutti i combustibili fossili entro il 2050.

Ci si è concessi questa flessibilità per non farsi trovare scoperti in caso di un nuovo conflitto inaspettato come l’invasione russa di larga scala in Ucraina, ha osservato Pichetto Fratin. Un orientamento, questo, che non è risolutivo e che anzi continua a esporci alle conseguenze di eventuali guerre e ci vincola a paesi molto spesso autocratici. Come osservavamo già all’indomani dell’inizio del conflitto in Ucraina, la strada maestra per evitare gli impatti delle guerre sui nostri sistemi energetici è proprio l’indipendenza dal gas e dai combustibili fossili. Ma c’è poco da stupirsi. L’ombrello della parola “decarbonizzazione” è talmente ampio e ambiguo da poter essere utilizzato indistintamente da chi auspica una transizione energetica alla rinnovabili e alla cosiddetta energia pulita e da chi invece vuole attestarsi come hub del gas del Mediterraneo. Proprio quella regione tra le più vulnerabili (hotspot) ai cambiamenti climatici.

D’altronde, spiega al Financial Times, Luca Bergamaschi, direttore e co-fondatore del think tank italiano sul clima ECCO, la “vera cartina di tornasole per la credibilità del G7 è la pianificazione del passaggio dal gas alle energie rinnovabili”. Ciò significa ridurre il sostegno pubblico a nuovi investimenti nel gas “dopo due anni di profitti record dell'industria e senza alcuna prova che l'Europa abbia bisogno di nuove infrastrutture per la sua sicurezza energetica”.

Gli esperti scientifici e i gruppi di riflessione sul cambiamento climatico hanno approvato l'abbandono del carbone, ma hanno criticato le tempistiche delineate dall’accordo di Torino.

“Non credo che la riduzione dell'uso dei combustibili fossili sia all'altezza della natura della crisi. E noi abbiamo una crisi", ha dichiarato Sir David King, ex consulente scientifico capo del Regno Unito e fondatore del Climate Crisis Advisory Group, un organismo indipendente di scienziati.

“È incredibile che il gas non sia stato menzionato [nell'accordo ministeriale del G7]”, aggiunge a Climate Home News Jane Ellis, responsabile delle politiche climatiche di Climate Analytics. “Questa è assolutamente la direzione sbagliata da seguire, sia dal punto di vista economico che climatico”.

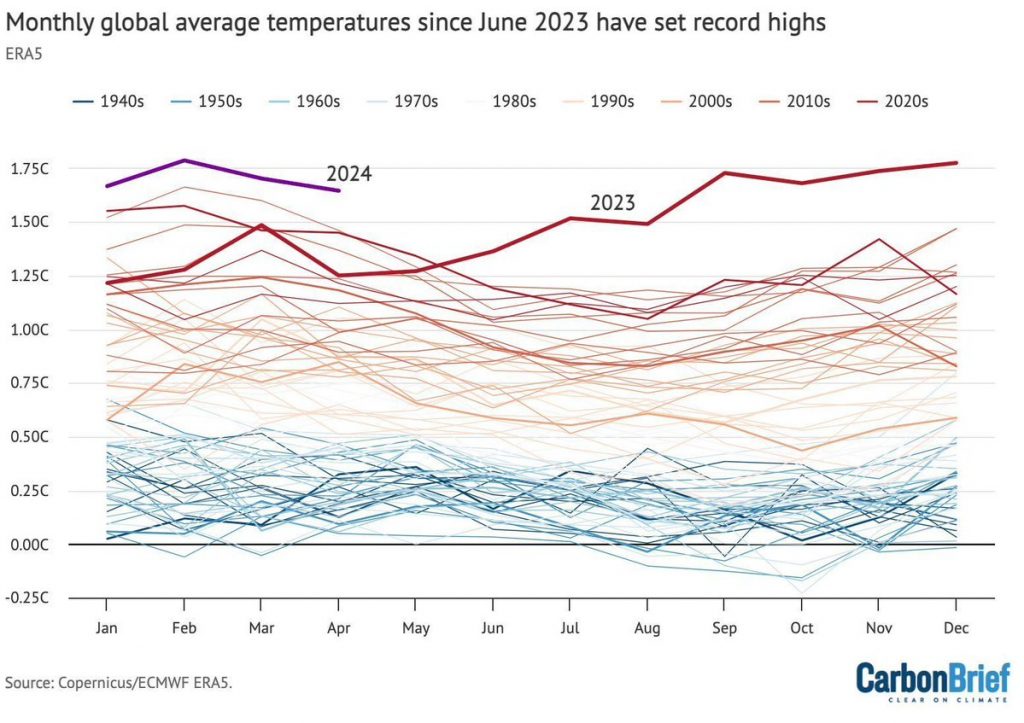

Il 2023 è stato l’anno più caldo mai registrato sia sulla terraferma che in mare e ognuno degli ultimi 11 mesi ha fatto registrare temperature record. La media globale per i dodici mesi fino a marzo è stata di 1,58°C al di sopra della media preindustriale del periodo 1850-1900. Questo dato si va oltre la soglia stabilita nell'accordo di Parigi 2015, che prevede un aumento a lungo termine non superiore a 1,5°C, misurato nell'arco di più di un decennio, se vogliamo evitare effetti potenzialmente irreversibili.

Ruanda e Perù propongono un patto per ridurre la produzione di plastica del 40% in 15 anni

Un patto per ridurre la produzione di plastica del 40% tra il 2025 e il 2040. È la proposta presentata da Ruanda e Perù ai colloqui delle Nazioni Unite a Ottawa, in Canada. “Un obiettivo globale di riduzione della plastica è in linea con i nostri obiettivi di economia circolare sicura e con quanto previsto dall’Accordo di Parigi, legalmente vincolante, che prevede di aumentare gli sforzi per limitare l’aumento della temperatura globale a 1,5°C rispetto all’era pre-industriale”, si legge nella proposta.

La produzione globale di plastica è passata da 2 milioni di tonnellate nel 1950 a 348 milioni di tonnellate nel 2017 e si prevede che l'industria della produzione di plastica raddoppierà la sua capacità entro il 2040. Ogni anno circa 11 milioni di tonnellate di plastica finiscono negli oceani ed entro il 2040 l'inquinamento marino da rifiuti di plastica potrebbe triplicare, riporta il Guardian.

L'industria della plastica è oggi responsabile del 5% delle emissioni globali di carbonio ma, secondo uno studio del Lawrence Berkeley National Lab, “entro il 2050 la produzione di plastica potrebbe costituire il 21-31% del budget mondiale di emissioni di carbonio necessario per limitare il riscaldamento globale a 1,5 C”.

La proposta di Perù e Ruanda prevede la rendicontazione obbligatoria a livello nazionale della produzione, delle importazioni e delle esportazioni di polimeri plastici primari. Nel 2022 i 175 paesi partecipanti ai colloqui delle Nazioni Unite a Nairobi, hanno concordato che un trattato per ridurre i rifiuti di plastica deve affrontare l'intero ciclo di vita della plastica e si sono dati l'obiettivo di arrivare a un accordo internazionale legalmente vincolante entro il 2024.

Secondo Reuters, se la proposta verrà firmata alla fine dell'anno, potrebbe essere “l'accordo più significativo in materia di emissioni climalteranti e protezione ambientale dopo l'Accordo di Parigi del 2015”.

Per riuscirci, c’è da vincere la lobby dell’industria, spiega in un editoriale sul Guardian Steve Fletcher, professore di Politica ed Economia degli oceani all'Università di Portsmouth, nel Regno Unito. E l’esito del quarto dei cinque negoziati è stato piuttosto deludente, secondo molti analisti e attivisti ambientali. I colloqui si sono conclusi, infatti, senza un accordo finale sulla proposta di Ruanda e Perù e senza impegni forti sulla riduzione della produzione di plastica e sui meccanismi di finanziamento.

“Siamo giunti al quarto dei cinque negoziati sulla plastica in programma e la prospettiva di concordare il testo finale del trattato entro la fine del 2024 sembra sempre più ambiziosa”, osserva Fletcher. “La necessità di affrontare di petto l'inquinamento da plastica è urgente perché contribuisce alle tre maggiori crisi ambientali globali del nostro tempo: la crisi climatica, la perdita di biodiversità e l'inquinamento cronico”. Ma, aggiunge, “qualsiasi taglio obbligatorio alla produzione primaria di polimeri sfiderebbe forze molto potenti. I paesi le cui economie dipendono dai combustibili fossili e dalle industrie petrolchimiche rifiutano l'idea di tagli alla produzione e stanno esercitando forti pressioni contro un obiettivo vincolante di riduzione della produzione nel trattato, opponendosi apertamente o allungando i tempi dei negoziati”.

Ai colloqui di Ottawa erano presenti 196 lobbisti delle industrie dei combustibili fossili e petrolchimiche, il 37% in più rispetto ai 143 lobbisti registrati al terzo incontro, secondo un'analisi della lista provvisoria dei partecipanti diffusa dal Center for International Environmental Law.

Commissione USA: “Le email private delle grandi compagnie petrolifere dimostrano che sapevano di fare disinformazione sulla crisi climatica”

I democratici statunitensi hanno scoperto che le grandi compagnie petrolifere hanno riconosciuto i loro sforzi per minimizzare i pericoli della combustione dei combustibili fossili.

“Per decenni, l'industria dei combustibili fossili è stata a conoscenza dei danni economici e climatici dei suoi prodotti, ma ha ingannato l'opinione pubblica americana per continuare a incassare più di 600 miliardi di dollari all'anno in sussidi, rastrellando profitti da record”. È quanto emerge da una serie di email interne delle principali compagnie petrolifere presentate dai democratici statunitensi alla Commissione di supervisione della Camera. I documenti fanno parte di un'indagine avviata nel 2021 dalla commissione per la supervisione e la responsabilità della Camera, bloccatasi poi quando i repubblicani hanno preso il controllo della Camera nel 2022.

“Le prove scoperte dai democratici della commissione di supervisione dimostrano che le grandi compagnie petrolifere hanno condotto campagne per confondere e ingannare l'opinione pubblica”, ha dichiarato Jamie Raskin, democratico del Maryland e membro della commissione. “Il rapporto congiunto dimostra che le grandi compagnie petrolifere continuano a nascondere i fatti sul loro modello di business e a oscurare i reali pericoli dei combustibili fossili”.

I documenti, riassunti in un rapporto della Commissione, provengono dalle grandi aziende petrolifere Exxon, Shell, BP e Chevron, nonché dalle organizzazioni di lobbying American Petroleum Institute (API) e Camera di Commercio degli Stati Uniti. Risalgono al 30 novembre 2015, poche settimane prima della firma dell'accordo sul clima di Parigi.

Le nuove rivelazioni si basano sul rapporto del 2015 di Inside Climate News e del Los Angeles Times, che hanno scoperto che la Exxon era da decenni consapevole dei pericoli della crisi climatica, ma li nascondeva al pubblico. All'epoca, la Exxon respinse pubblicamente le conclusioni dei giornalisti, definendole “inaccurate e deliberatamente fuorvianti”. Interrogato dalla commissione di vigilanza della Camera nel 2021, l'amministratore delegato della Exxon, Darren Woods, aveva dichiarato di “non essere d'accordo sull'esistenza di un'incoerenza” tra ciò che la Exxon diceva al pubblico e ciò che gli scienziati della Exxon avvertivano in privato.

Ma, leggendo le comunicazioni interne, Exxon era ben consapevole di condurre un doppio binario comunicativo. “È vero che Inside Climate News ci ha originariamente accusato di lavorare contro la scienza, ma alla fine ha modificato la sua accusa in ‘lavorare contro le politiche volte a fermare il cambiamento climatico’”, si legge in una email del 2016 di Alan Jeffers, allora portavoce della Exxon. “Mi va bene in entrambi i casi, visto che in un momento o nell'altro erano entrambe vere”.

Negli ultimi anni, le grandi compagnie petrolifere hanno in gran parte smesso di negare esplicitamente che il cambiamento climatico sia reale e causato dall'uomo, passando invece a una strategia più sofisticata di “inganno, disinformazione e ambiguità”, si legge nel rapporto. Come aveva scoperto un’inchiesta di Sharon Kelly sul Guardian, negli anni ‘90 la compagnia petrolifera Mobil aveva pagato ricercatori accademici, dipartimenti universitari e gruppi di pressione per curare i propri interessi, per inquinare il dibattito pubblico sulle questioni di sicurezza ambientale e influenzare le decisioni politiche sui temi dell’energia e dell’ambiente.

Come gli Stati Uniti si apprestano ad affrontare le ondate di calore

Per affrontare il caldo torrido dell’estate gli Stati Uniti hanno pensato a un nuovo strumento federale che potrebbe aiutare le persone a prevedere il caldo potenzialmente pericoloso fino a una settimana prima e ad attuare strategie per mitigarlo. Si chiama HeatRisk e fa parte di una serie di strategie a cui governi e scienziati stanno lavorando per affrontare la crisi del caldo alimentata dai cambiamenti climatici che sta colpendo tutto il mondo.

Secondo i Centers for Disease Control (CDC), l'anno scorso negli Stati Uniti ci sono state quasi 120.000 visite al pronto soccorso per patologie legate al caldo. Oltre il 90% di queste visite è avvenuto tra maggio e settembre, durante l'estate più calda mai registrata nel paese. È difficile quantificare con esattezza il numero di persone che muoiono a causa del caldo perché questo fattore non è spesso riportato sui certificati di morte, ma l'Agenzia per la protezione dell'ambiente stima che ogni anno ci siano più di 1.300 decessi dovuti al caldo, e questo solo negli Stati Uniti.

HeatRisk è un cruscotto interattivo che consentirà ai cittadini di inserire il proprio codice di avviamento postale per sapere con una settimana di anticipo le possibili minacce di calore per la settimana successiva, indicate con colori diversi a seconda del livello di rischio.

Al livello più basso, le aree verdi rappresentano un rischio minimo o nullo, mentre il magenta segna la minaccia più alta, indicando “un raro livello di calore” che potrebbe durare per giorni. Con ogni codice colore, l'indice offre consigli alle città e ai singoli cittadini per rispondere al caldo, ad esempio annullando le attività all'aperto o riducendo il tempo trascorso al sole, con raccomandazioni aggiuntive per le persone più a rischio, tra cui le donne in gravidanza, i bambini con asma e chi ha patologie cardiache di base.

Lo strumento utilizza un contesto storico per determinare i livelli di calore inusuali negli Stati Uniti. Le sue previsioni tengono conto della temperatura e dell'umidità, che possono inasprire lo stress da calore riducendo le capacità di una persona di raffreddarsi sudando. Nel 2013, un prototipo di HeatRisk è stato testato dalle scuole della California ed è tuttora in uso.

In un progetto separato, il NOAA e i dipartimenti statunitensi della Salute e dei Servizi Umani e dell'Edilizia abitativa e dello Sviluppo urbano stanno collaborando con CAPA Strategies, una società con sede a Portland, in Oregon, per mappare le “isole di calore” del paese, ovvero le aree urbane che registrano temperature più elevate rispetto alle comunità circostanti. Diversi fattori alimentano questo fenomeno, tra cui i materiali che assorbono il calore con cui sono costruite le città e l'elevato utilizzo di macchinari.

Il 16 aprile, il NOAA ha annunciato le 14 città statunitensi che verranno mappate per l'ottavo anno dell'iniziativa, tra cui Charlotte, North Carolina, e Pierce County, Washington, oltre a quattro progetti internazionali in Messico, Bangladesh, Kenya e Brasile. In ogni comunità, i cittadini contribuiranno a raccogliere dati utilizzando sensori di calore sulle loro auto per registrare la temperatura, l'umidità, l'ora e la posizione dei volontari ogni secondo, secondo quanto riferito dal NOAA.

Gli scienziati stanno anche aumentando i loro sforzi per indagare sugli impatti del caldo sulla salute pubblica, con un'attenzione particolare alle comunità di colore, che affrontano rischi più elevati di mortalità e malattie legate al caldo.

In una serie di inchieste pubblicate a settembre, il Washington Post ha analizzato i molteplici impatti del caldo sul corpo umano. Secondo gli articoli del Washington Post, entro il 2050, cinque miliardi di persone saranno esposte ad almeno un mese di caldo estremo pericoloso quando saranno all'aperto sotto il sole. Gli impatti peggiori si avranno probabilmente nei paesi dell'Asia meridionale e dell'Africa subsahariana, soprattutto in quelle aree che non hanno accesso costante alle cure mediche e alle infrastrutture resistenti al calore, come i centri di condizionamento e raffreddamento.

Negli Stati Uniti i quartieri a basso reddito stanno affrontando problemi simili di disuguaglianza termica. Diverse cittadine stanno lavorando per affrontare questo problema di giustizia piantando più alberi per creare zone d'ombra, ma le criticità sono ancora tante. E alcuni alberi non possono sopravvivere alle temperature roventi portate dal cambiamento climatico, riporta Grist.

“Stiamo aprendo più aree con servizi per le persone senza dimori, più centri di raffreddamento aperti più tempo durante la giornata”, ha dichiarato David Hondula, responsabile dell'ufficio per il calore urbano di Phoenix, una delle città dove si registrano le temperature più alte d’estate. “Per le città del Sud-Ovest, il caldo non è episodico”, spiega Hondula. “Non è come un uragano che arriva, fa enormi danni strutturali e se ne va in un giorno o due. Il caldo è un pericolo cronico. Si protrae per tutta l'estate e oltre”.

Immagine in anteprima: frame video Al Jazeera via YouTube