https://www.valigiablu.it/crisi-climatica-pagare-danni/

- |

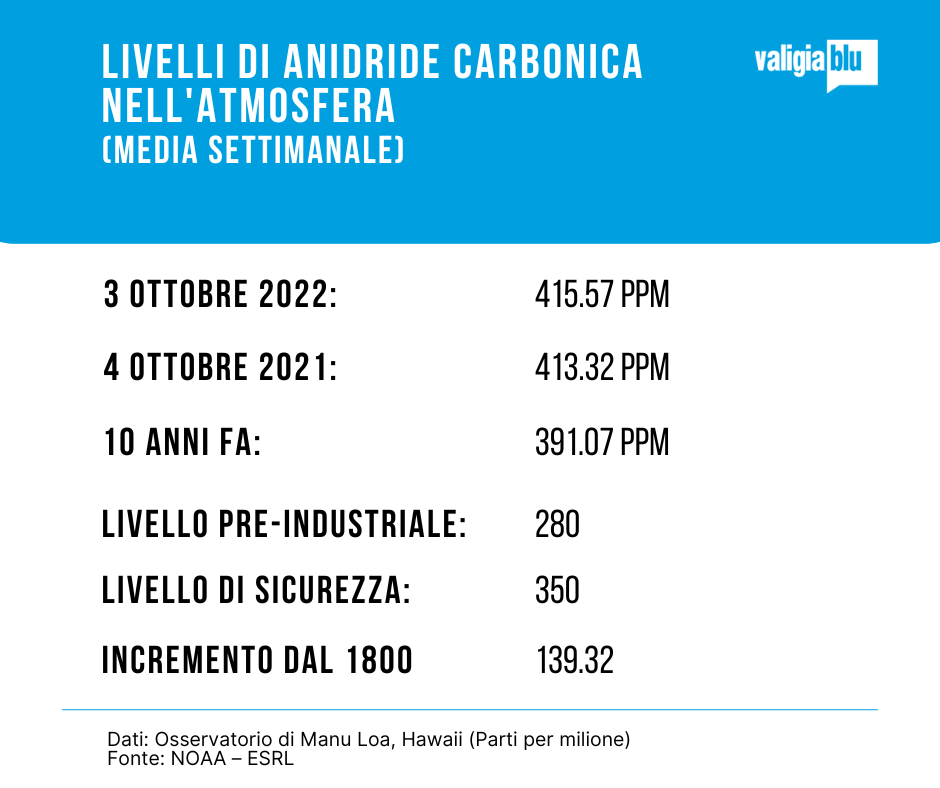

Il round-up settimanale sulla crisi climatica e i dati sui livelli di anidride carbonica nell'atmosfera.

“Loss and Damage” (“Perdite e Danni”) è il termine utilizzato per descrivere come i cambiamenti climatici stiano già causando impatti gravi e, in molti casi, irreversibili in tutto il mondo - in particolare nelle comunità vulnerabili. Come spiega a Carbon Brief il Prof. Saleemul Huq, direttore del Centro Internazionale per il Cambiamento Climatico e lo Sviluppo (ICCCAD) e pioniere della ricerca sulle perdite e i danni:

“Il termine ‘perdita e danno’ indica gli impatti del cambiamento climatico indotto dall'uomo che colpiscono le persone in tutto il mondo. I danni si riferiscono a cose che possono essere riparate, come le case danneggiate, mentre le perdite si riferiscono a cose che sono andate completamente perse e non torneranno indietro, come le vite umane”.

“Stiamo perdendo infrastrutture, terreni agricoli - e stiamo perdendo quella che possiamo definire una speranza di avere una crescita economica sostenibile e un futuro per tutti”, aggiunge Ineza Umuhoza Grace, attivista ruandese e direttrice della Loss and Damage Youth Coalition (LDYC).

Nei colloqui sul clima delle Nazioni Unite, il termine viene usato da nazioni e organizzazioni che sostengono che i paesi sviluppati e ad alte emissioni debbano essere ritenuti responsabili delle perdite subite nelle regioni più povere, che sono le meno responsabili del cambiamento climatico (Per questo motivo, il termine "perdite e danni" viene talvolta descritto come "risarcimenti climatici").

I danni provocati dalle piogge monsoniche e dalle inondazioni rese più intense e violente dalla crisi climatica in Pakistan hanno riproposto con ancora più forza le questioni della finanza e della giustizia climatica in vista della prossima conferenza dell’ONU sul clima in Egitto. “Chi paga per il disastro climatico?”, si chiede la giornalista esperta di clima, Somini Sengupta, sul New York Times.

Il Pakistan è alla guida del cosiddetto Gruppo dei 77, una coalizione di paesi in via di sviluppo presso le Nazioni Unite, da tempo impegnata nel portare avanti la questione della finanza climatica e del prezzo pagato dalle nazioni più povere che subiscono le conseguenze del cambiamento climatico dovuto all'industrializzazione delle nazioni ricche.

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite, António Guterres, ha recentemente affermato che “gli inquinatori devono pagare” per i danni crescenti causati da ondate di calore, inondazioni, siccità e altri impatti climatici, esortando i vari Stati a “tassare gli extraprofitti delle aziende produttrici di combustibili fossili e a reindirizzare i proventi verso le nazioni vulnerabili che subiscono perdite sempre più gravi a causa della crisi climatica e le persone che lottano contro l'aumento dei prezzi di cibo ed energia”.

I paesi più poveri e più esposti agli effetti dei cambiamenti climatici stanno mettendo sempre più in discussione le regole stesse del sistema finanziario globale che la Banca Mondiale rappresenta, sottolineando come quelle regole li stiano imbrigliando in una spirale di debiti, costringendoli a pagare per una crisi climatica che non hanno causato loro e che sta mettendo a rischio le loro economie e popolazioni.

Secondo il Fondo Monetario Internazionale, il 60% dei paesi a basso reddito è in sofferenza o a rischio di sofferenza del debito, il che significa che i loro obblighi di rimborso sono così alti da costringerli in alcuni casi a rinegoziare il loro programma di pagamenti.

Sengupta cita nell’articolo sul New York Times il caso di Antigua e Barbuda. Una notte di settembre del 2017, un uragano con raffiche di vento fino a quasi 300 chilometri orari ha devastato l'isola di Barbuda, la cui principale fonte di guadagno è il turismo. È stato necessario ricostruire tutto, strade, case, alberghi, per un costo di circa 200 milioni di euro: “Praticamente il 100% delle nostre entrate”, ha detto il primo ministro Gaston Browne.

All'epoca, Browne si rivolse alla Banca Mondiale per ottenere fondi per la costruzione di nuove strade, ma si sentì rispondere che il suo paese non era idoneo per un prestito a lungo termine e a basso interesse. Le condizioni di prestito offerte dalla banca erano inaccessibili, ha spiegato il primo ministro di Barbuda: “Quando le nostre economie vengono decimate dagli uragani, dobbiamo chiedere prestiti per riprenderci. Questo significa che non abbiamo molte risorse per l'adattamento”.

Nell’era della crisi climatica, aggiunge Browne, la Banca Mondiale dovrebbe cambiare i criteri di finanziamento e prendere in considerazione le vulnerabilità dei diversi paesi nel mondo, la loro suscettibilità a condizioni climatiche estreme e il loro indebitamento prima che eventi meteorologici estremi li colpissero.

La prima ministra delle Barbados, Mia Mottley, ha chiesto una serie di riforme delle regole del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale. Ha proposto prestiti a basso tasso di interesse per le infrastrutture che aiuterebbero i paesi a essere più resistenti agli shock climatici e ha chiesto di fermare le spese extra sugli interessi che i grandi mutuatari devono pagare se hanno bisogno di fondi aggiuntivi. Per Browne, essere esclusi dai prestiti a basso tasso d'interesse significa rivolgersi alle banche commerciali e dover pagare alti tassi d'interesse che sono ancora più difficili da ripagare.

Resta da vedere se le banche di sviluppo e i paesi donatori accetteranno nuovi criteri di finanziamento e quali decisioni saranno prese a partire dalla prossima COP in Egitto. “Dobbiamo riformare un sistema finanziario globale moralmente fallito”, ha detto Guterres. “Questo sistema è stato creato dai paesi ricchi per favorire i paesi ricchi".

La questione è stata sollevata anche dalle centinaia di attivisti dei paesi africani e mediorientali riuniti in Tunisia per discutere di finanza climatica e del risarcimento dei danni da parte dei paesi maggiormente responsabili del riscaldamento globale: la lotta collettiva per la giustizia climatica che – hanno detto gli attivisti – porteranno alla prossima COP. “Il nostro obiettivo è risorgere dalle ceneri per dimostrare che non siamo solo vittime, ma una forza con cui fare i conti. Tutto ciò che dobbiamo fare è superare le nostre piccole differenze e trovare un'unità di intenti per fermare lo sfruttamento delle risorse del Sud globale, tra cui il petrolio e il gas fossile, da parte delle nazioni più ricche e spingere invece per soluzioni reali che forniscano energia accessibile e conveniente alle milioni di persone che sono povere di energia”, ha affermato Omar Elmawi, 34 anni, attivista per il clima originario del Kenya, coordinatore di una campagna per fermare l'oleodotto per il greggio riscaldato più lungo del mondo nell'Africa orientale.

Intanto, stando alla bozza di un piano negoziale visionata da Politico, l’Unione Europea non sembra intenzionata a sostenere le richieste dei paesi in via di sviluppo per la creazione di un nuovo fondo durante la COP27. Nel documento, che vedrà la sua versione definitiva il 4 novembre, al momento si sottolinea una maggiore azione da parte dell'UE in risposta ai danni causati dal cambiamento climatico nei paesi più poveri, senza però fare alcun accenno alle richieste degli Stati più vulnerabili.

Il sito britannico Carbon Brief ha realizzato una timeline che mostra l'evoluzione delle richieste di risarcimento da parte dei paesi in via di sviluppo per le “perdite e i danni” causati dal cambiamento climatico a partire dagli anni Novanta. Fin dall'inizio dei negoziati sul clima, i grandi emettitori storici non sono stati disposti a farsi carico dell'onere finanziario del cambiamento climatico. Solo nel 2007, quando cominciò a esserci una maggiore consapevolezza degli effetti dei cambiamenti climatici, si è cominciato a parlare di “perdite e danni” in un testo formale delle conferenze delle Nazioni Unite. Ma finora le richieste dei paesi più vulnerabili – denaro per perdite e danni – non sono state soddisfatte.

Perché l’uragano Ian è stato così potente e può essere rappresentativo del futuro che ci aspetta

Almeno 85 morti, migliaia di abitazioni distrutte, ponti, autostrade e altre vie di comunicazione interrotte, milioni di persone senza elettricità, allagamenti devastanti. L’uragano Ian che ha colpito Florida, North Carolina e Cuba è stato probabilmente uno dei più devastanti e dei più intensi di sempre.

Poco prima di toccare terra sulla Florida sud-occidentale, la tempesta ha preso energia dalle acque dell’oceano, particolarmente calde, per poi abbattersi con venti impetuosi, piogge incessanti e inondazioni devastanti. L’uragano - classificato come poco meno di una tempesta di categoria 5, il livello più alto – ha raddoppiato la sua velocità in meno di 48 ore, raggiungendo le 155 miglia orarie. Una volta spostatosi verso l’interno, Ian ha perso potenza ed è stato declassato a tempesta tropicale, ma poi si è intensificato e si è trasformato nuovamente in uragano mentre attraversava il caldo Atlantico verso la Carolina del Sud. Di solito le tempeste si indeboliscono quando si spostano sulla terraferma, l'uragano Ian è stato in grado, invece, nel corso del suo percorso, di trarre molta energia dall'oceano che l'ha sostenuto più a lungo. Come è stato possibile? Come ha potuto intensificarsi così rapidamente e mantenere questa forza?

Dietro eventi di questo tipo c’è la commistione di tre fattori, spiega a Vox Paul Miller, professore di Oceanografia alla Louisiana State University: l’aria umida, basso wind shear (o gradiente del vento, un fenomeno atmosferico che consiste in una variazione improvvisa del vento in intensità e direzione) e le temperature elevate delle acque dell'oceano. Ian li aveva tutti.

Quando si è sviluppato, il sistema temporalesco ha affrontato alcuni venti di disturbo, ma durante la sua crescita c'è stato poco shear. Inoltre, l’uragano nel suo percorso ha evitato una zona di aria secca nel Golfo del Messico che avrebbe potuto mitigarlo. A questo poi si sono aggiunte le temperature dell’oceano, sempre più calde a causa del riscaldamento globale, e anche perché prima di Ian non ci sono stati altri uragani che hanno raffreddato il Golfo. “Il Golfo del Messico era incontaminato dal punto di vista della temperatura della superficie marina e l'uragano Ian è stato in grado di sfruttarlo”, spiega ancora Miller.

È possibile che anche il cambiamento climatico stia giocando un ruolo determinante riscaldando gli oceani e creando le condizioni per tempeste come Ian. Il cambiamento climatico sta rendendo le tempeste più umide, poiché l'aria più calda permette agli uragani di assorbire più acqua oceanica. E spesso rallenta il percorso delle tempeste, consentendo a un uragano di scaricare quantità massicce di pioggia su una regione per un periodo di tempo più lungo, aumentando i rischi associati alle inondazioni. Il primo studio di attribuzione di Ian, pubblicato questa settimana, ha anche rilevato che il cambiamento climatico ha infuso all'uragano il 10% di pioggia in più. L'area di Sarasota ha ricevuto più di 33 centimetri di pioggia in sole sei ore.

Inoltre, secondo una recente analisi dei dati sugli uragani condotta da Associated Press, negli ultimi 10 anni nell'Oceano Atlantico e nel Pacifico orientale si sono verificate circa il 25% in più di tempeste a rapida intensificazione rispetto a 40 anni fa. Alcuni studi scientifici, negli anni passati, hanno dimostrato che gli uragani si stanno intensificando più rapidamente in alcune zone dell'Atlantico. “Ma è bene ricordare che l'intensificazione è un processo complicato e altri fattori che influenzano questi eventi (wind shear e umidità dell'aria) non sono collegati in modo chiaro al cambiamento climatico”, nota Miller.

Quel che è certo è che negli ultimi anni eventi intensi di questo tipo sono in rapido aumento. E con essi il conto dei danni. Secondo i calcoli della NOAA, i disastri da un miliardo di dollari sono in forte aumento negli Stati Uniti. Nel 2021, l'agenzia ne ha contati 20, per un totale di 152,6 miliardi di dollari di danni. Il 2021 è stato anche il terzo anno più costoso nella storia degli Stati Uniti per danni da eventi meteorologici estremi, dopo il 2017 (anno di Harvey, con danni per 366 miliardi di dollari) e il 2005 (anno di Katrina, con danni per quasi 249 miliardi di dollari).

Riprendersi da Ian sarà particolarmente difficile per coloro che non hanno assicurato le loro proprietà attraverso il programma federale di assicurazione contro le inondazioni. Nelle contee in cui è stato impartito l'ordine di evacuazione, meno del 20% dei proprietari di casa lo aveva fatto. Un tempo labirinto di paludi e soggetta a frequenti inondazioni, la costa della Florida sud-orientale è oggi tra le zone a più rapida crescita degli Stati Uniti, abitata da più di 2 milioni di persone, scrive Grist. Il boom immobiliare di quest’area ha contribuito a incrementare i danni fatti dall’uragano. “La funzione principale di queste regioni è quella di proteggere le aree interne da fenomeni come le mareggiate. Ci si costruisce sopra, la si rimpiazza con suddivisioni e case. Cosa aspettavamo di vedere?”, commenta Stephen Strader, professore associato di sociologia dei disastri alla Villanova University. “Gli immobiliaristi non solo hanno eliminato le zone umide, ma si sono spinti fino alla riva del mare, lasciando poco spazio tra le case e le acque del Golfo del Messico. Con l'innalzamento del livello del mare e le tempeste sempre più frequenti, è ricominciata l'era delle inondazioni costanti, questa volta con milioni di persone in più”.

Ha fatto eccezione Babcock Ranch, circa 20 chilometri a nord-est da Fort Myers, una delle località più devastate. In questi anni Babcock Ranch ha cercato di adattarsi ai cambiamenti climatici, costruendo strade progettate per evitare che le case possano allagarsi, con piante autoctone lungo il bordo stradale che aiutano a controllare l’acqua piovane, interrando le linee elettriche per evitare i danni del vento, rispettando le severe norme edilizie della Florida e realizzando un impianto solare di 700mila singoli pannelli in grado di generare più elettricità di quanto ne consumi il centro di circa 2mila case, in uno Stato in cui la maggior parte dell'elettricità è generata dalla combustione di gas naturale, un combustibile fossile che riscalda il pianeta. Quando si è abbattuto l’uragano Ian, Babcock Ranch ha resistito all’impatto e ha evitato anche il blackout. La tempesta ha sradicato alberi e strappato tegole dai tetti, ma a parte questo non ci sono stati danni gravi.

L’esempio di Babcock Ranch ci dice che norme edilizie aggiornate possono contribuire a rendere le case meno soggette a crolli. La ricostruzione delle comunità costiere richiederà ai politici locali e agli urbanisti di trovare un equilibrio tra gli investimenti nelle cosiddette infrastrutture grigie - come dighe, argini, paratoie e muri marini - e le difese verdi come le zone umide, le barriere di ostriche e le foreste di mangrovie. Nella ricostruzione di New Orleans dopo l'uragano Katrina nel 2005, scrive il New York Times, la città ha migliorato le infrastrutture, spendendo 14,5 miliardi di dollari per aggiornare gli argini più vecchi e costruire un sistema di paratoie e barriere anti-alluvione. Quando l'uragano Ida ha colpito la Louisiana nel 2021, queste protezioni contro le inondazioni sono sembrate funzionare.

Come combattere il riscaldamento globale senza inasprire le disuguaglianze sociali

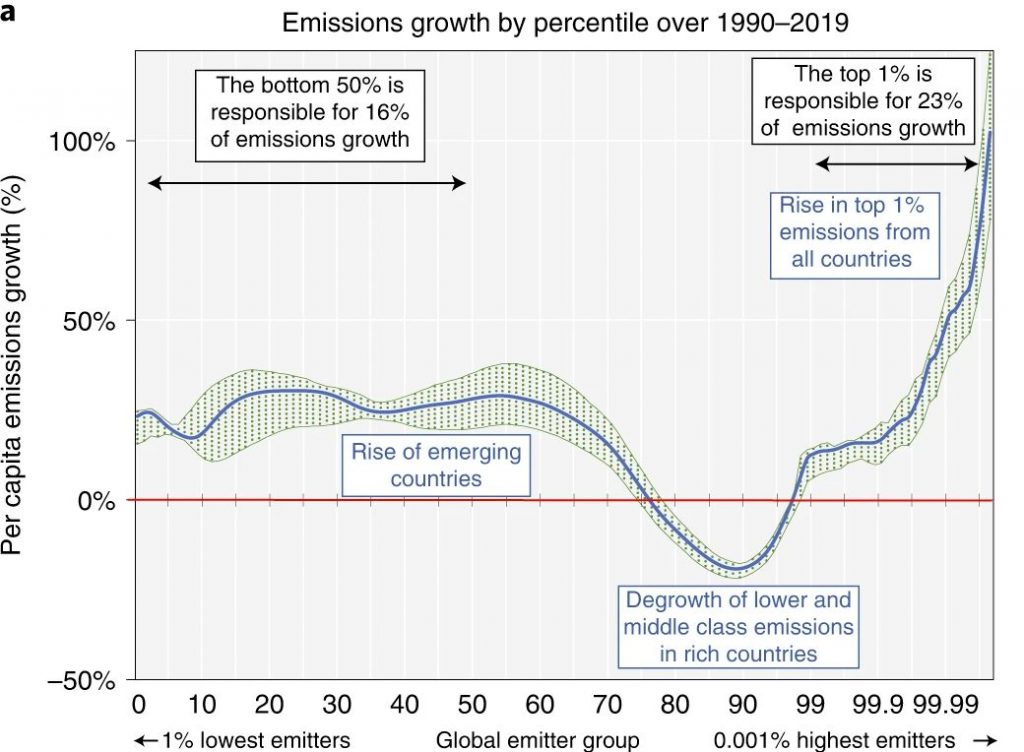

La scorsa settimana è stato pubblicato su Nature Sustainability uno studio di Lucas Chancel, un economista esperto nello studio delle disuguaglianze in campo ambientale, co-direttore del World Inequality Lab alla Paris School of Economics, su come siano variate le emissioni globali in 30 anni, dal 1990 al 2019, e chi sia stato responsabile di questo incremento. Nello studio è riportato un grafico che mostra come l’1% più ricco della popolazione mondiale sia stato responsabile da solo del 23% di tutte le emissioni, mentre il 50% più povero del 16%. Queste emissioni, tra l’altro, hanno contribuito a far uscire dalla povertà miliardi di persone (secondo la World Bank la percentuale di popolazione in condizioni di povertà estrema è passata dal 36% del 1990 al 10% nel 2015).

Negli anni, spiega lo studio, l’equilibrio tra ricchi e poveri è ulteriormente cambiato (nel 2019 il 10% più ricco aveva contribuito al 48% delle emissioni globali, il 50% più povero al 12%) e con essa la disuguaglianza globale nelle emissioni individuali, non più tra paesi ricchi e poveri, ma tra classi sociali ricche e povere all’interno dei singoli Stati. L'unica fascia di popolazione che fin qui è stata in grado di ridurre le proprie emissioni è stata la classe con redditi medi e bassi nei paesi ricchi mentre le emissioni della classe più alta sono raddoppiate.

Come fare per evitare che a pagare le politiche di decarbonizzazione siano chi non può permetterselo e chi, pur non avendo grandi mezzi economici, già contribuisce a ridurre le emissioni? Lo studio propone l'introduzione di sistemi di carbon tax progressivi. Un’opzione potrebbe essere combinare la tariffazione del carbonio con trasferimenti in denaro per alcune categorie della popolazione. Oppure si potrebbe far aumentare le aliquote della carbon tax in base ai livelli di emissione. Questo obiettivo potrebbe essere raggiunto attraverso una combinazione di strumenti fiscali, concentrandosi sui consumatori e sugli investitori in attività ad alta intensità di carbonio.

I ministri dell'Energia europei hanno raggiunto un accordo per tassare gli extraprofitti sul gas

In attesa dell’incontro tra i capi di governo dei 27 paesi UE il 6 e 7 ottobre a Praga per discutere della guerra in Ucraina, della crisi energetica e della situazione economica, i ministri dell’Energia europei hanno raggiunto un accordo su un piano da 140 miliardi di euro per contrastare la crisi energetica e il caro bollette che sta colpendo i cittadini europei. Il piano prevede l'introduzione di tasse che limitino le entrate della maggior parte dei produttori di elettricità che non utilizzano il gas, come il nucleare e le fonti rinnovabili, il recupero di alcuni profitti delle compagnie petrolifere e del gas e la riduzione del consumo di elettricità durante l'inverno. Questo accordo arriva pochi giorni dopo le perdite del gasdotto Nord Stream nel Mar Baltico, tra le cui cause si fa sempre più strada l’ipotesi del sabotaggio.

Nel dettaglio, il piano prevede:

- La riduzione della domanda di energia elettrica: volontaria del 10% del consumo lordo e obbligatoria del 5% nelle ore di punta.

- Tetto sui ricavi di mercato a 180 euro/MWh per i generatori di energia elettrica da fonti rinnovabili, nucleare, lignite, compresi gli intermediari. Gli Stati membri hanno convenuto di utilizzare misure a loro scelta per raccogliere e reindirizzare i ricavi verso i consumatori.

- Contributo di solidarietà per quanto riguarda il settore dei combustibili fossili. Gli Stati membri hanno convenuto di fissare un contributo di solidarietà temporaneo obbligatorio sui profitti delle imprese attive nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e delle raffinerie.

- Misure al dettaglio per le PMI. Gli Stati membri possono fissare temporaneamente un prezzo per la fornitura di elettricità alle piccole e medie imprese per sostenere ulteriormente le PMI alle prese con prezzi elevati dell'energia.

Restano le distanze tra i diversi Stati sul tetto ai prezzi del gas naturale all’ingrosso per i consumatori e le imprese. In particolare è la Germania a opporsi all’introduzione di questa misura per la quale spingono invece Italia, Francia, Spagna e una decina di altri paesi, scrive Wall Street Journal. La Germania ha recentemente presentato misure di sostegno per un costo massimo di 200 miliardi di euro per proteggere i cittadini tedeschi dall'impennata dei prezzi dell'energia. Una decisione che ha irritato il governo italiano: andare ognuno per conto proprio danneggia l'unità dell'Europa e ostacola la capacità degli Stati membri dell’UE di rispondere alla crisi, è la sintesi del pensiero del presidente del Consiglio uscente Mario Draghi. La scorsa settimana la Commissione Europea aveva respinto la richiesta di 15 paesi UE di fissare un tetto ai prezzi all’ingrosso del gas perché “potrebbe portare a carenze se i fornitori decidessero di inviare il gas naturale altrove” e mettere l’UE nel gravoso compito di “decidere dove far confluire il gas all'interno del blocco, eliminando i differenziali di prezzo che incoraggiano le aziende a trasferire il carburante nei paesi in cui scarseggia”.

Immagine in anteprima: frame video Boston Globe